副業解禁の企業も増え、本格的に副業を始めようとしている方も多いかと思います。

転職サービス「doda(デューダ)」が2023年に行った「副業をしている会社員の割合は?副業の実態調査」によると、40代の副業月収の平均が9万円を超えるなど、副業で多くの収入を得ていることが伺えます。

そして、副業で収入を得ている人がこの時期気になってくるのが確定申告。

なかなか忙しくて後回しになりがちですが、今年は期限が2025年3月17日となっています。

そこで活用したいのが「電子申告」です。

「電子申告って難しそう」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、本業と副業でなかなか時間が取れないという方にこそおすすめです。

今回は、いまさら聞けない電子申告e-Taxについて解説します。

節税方法も合わせてご紹介するので、最後までご覧ください。

副業の確定申告の条件

まず、今行っている副業は確定申告が必要かどうかを確認しましょう。

副業は収入によって確定申告が必要となってきます。

副業はいくらから確定申告が必要?

会社員などの給与所得者は多くの場合、勤務先で行う年末調整で所得税の納税が完了するため、確定申告をする必要がありません。

しかし、本業以外の収入がある場合、本業の勤務先で年末調整をしていても、自身で確定申告が必要になる可能性があります。

具体的には、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

確定申告をする際は、まず所得の種類を知っておく必要があります。

◎会社員が副業した場合の主な所得の種類

所得税法上、所得は10種類に分類され、その中で副業の所得区分として多いのは以下の4つが挙げられます。

副業の主な所得区分

- 給与所得:アルバイトやパート雇用で得た所得

- 事業所得:事業を営んでいる人がその事業で得た所得

- 不動産所得:不動産収入で得た所得

- 雑所得:ほかに分類されない所得

20万円以下でも確定申告が必要な場合もある

副業の収入が少額でも、確定申告が必要になる場合があります。

各種控除を受ける場合は必要

副業の所得が20万円以下の場合は、原則確定申告の必要はありませんが、医療費控除や1年目の住宅ローン控除を受ける際は、確定申告が必要になります。

医療費控除とは、家族の分も含めて1年間に支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告によって税金の一部が還付される制度です。

詳細については、国税庁のページに記載されています。

・No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

また、住宅ローン控除とは、住宅ローン等によってマイホームの新築・取得等をした場合に、一定の要件を満たせば、一定の金額について居住を始めた年分以後の各年分の所得税額から控除するという制度です。

会社員の場合、住宅ローン控除の手続きは会社の年末調整で行うことができます。

ただし、1年目は年末調整では申請できず、確定申告しなければなりません。

2カ所で源泉徴収している場合は還付される可能性も

副業先が給与所得で源泉徴収されている場合は、源泉徴収票をもらったとしても「年調未済」と記載されており、通常より多くの源泉徴収がされます。

このような場合にも確定申告により還付が受けられます。

還付申告は確定申告と同じ方法で行います。

還付金は通常、申告者本人の口座に振り込まれますので、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に受け取り口座を記載すると、1カ月程度で還付されます。

電子申告とは

電子申告とは、開業に際しての届出や確定申告、納税などの手続きをインターネット上で行うことを指します。

一般的には、e-Tax(国税電子申告・納税システム)やeLTAX(地方税ポータルシステム)を使用した税務関係の手続きを指していることが多いです。

e-Taxは2004年2月に運用が始まって以来、対応する手続きを拡大してきました。

所得税や消費税など主要な手続きの利用件数や利用率は増加傾向にあり、国税庁によると所得税申告の7割近くが電子申告を利用しているとのことです。

電子申告を利用することで、税務署の窓口へ出向いたり、書類を郵送したりといった手間をかけることなく、場所や時間を問わずに手続きが行えるため、本業の他に副業をしているという方には特に向いているでしょう。

e-Taxを使った電子申告でできること

e-Taxを使って電子申告できる手続き例は以下の通りです。

e-Taxでできる手続き例

- 所得税や消費税、法人税の確定申告

- 相続税、贈与税、酒税納税、間接諸税の申告

- 納税証明書の交付請求

- 法定調書の申請・届出

- 納税猶予の申請

- 個人事業の開業届出

- 法人設立および異動手続きの申請・届出 など

e-Taxは、法人だけではなく、個人事業主や会社員などの個人でも利用できます。

所得税や消費税、法人税の確定申告はe-Taxで行えますが、地方税の申告や納税の電子申告には、地方税共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用します。

電子申告に必要な準備(e-Tax)

e-Taxの利用には、事前準備が必要となります。

①e-Taxの利用に必要な環境を整える

初めに、使っているパソコンやインターネット環境が、e-Taxを利用できる状態かを確認しましょう。

e-Taxサイトでは、OSやブラウザなどの推奨環境を掲載しています。

また、e-Taxの利用にあたっては、マイナンバーカードと、ICカードリーダライタもしくはマイナンバーカードが読み取れるスマートフォンが必要です。

次項で説明する利用者識別番号の取得でも利用するため、手元に用意しておきましょう。

会計ソフトを使用している方は、e-Taxと連携できるかを確認しておきましょう。

②利用者識別番号の取得

e-Taxの利用には、半角16桁の番号からなる利用者識別番号が必要です。

利用者識別番号の取得方法は、以下の通りです。

| 取得方法 | 用意する物 |

|---|---|

| e-Tax上で利用者情報を登録 | ・マイナンバーカード ・ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン |

| e-Tax上で電子申告等開始届出書を送信 | ・パソコンまたはスマートフォン |

| マイナポータルの外部サイト連携機能から 利用者情報を登録 | ・マイナンバーカード ・ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン |

| 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で ID・パスワード方式の届出を送信 | ・マイナンバーカード ・ICカードリーダライタ |

| 税務署でID・パスワード方式の届出を送信 | ・本人確認書類 |

| 税務署へ届出を送付または持参 | ・国税庁ホームページからダウンロードした電子申告 ・納税等開始(変更等)の届出 |

なお、①~④の取得方法はオンラインで手続きが完結するため、おすすめです。

③電子証明書を取得

電子署名とは、紙の書類へのサインや押印に代わり、電子データによる書類の正当性を証明するものです。

電子申告では、提出データの作成者が本人であることや、改ざんされていないことを証明するために電子署名を使用します。

e-Taxでは所定の認定を経て認証局が作成した電子証明書や、 e-Taxで使用可能と確認された電子証明書が利用できます。

マイナンバーカードには、e-Taxで使用可能な電子証明書が標準で組み込まれているため、マイナンバーカードを取得していれば電子証明書に関する手続きは不要です。

④e-Taxソフトで利用者情報を登録

e-TaxソフトはWeb版とダウンロード版があるほか、スマホアプリからでも利用できます。

Web版はインターネット上で利用でき、ソフトのインストールは不要です。

パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット端末にも対応しています。

ダウンロード版はパソコンにインストールして使用しますが、対応OSはWindowsのみです。

利用者識別番号や電子証明書を取得したら、e-Taxソフトに各種情報を入力して、利用者情報を登録します。

マイページから氏名や納税地、所轄税務署、電子証明書などの情報を登録して、スムーズに作業を進められるようにしましょう。

マイナンバーカードを用いたログインをしている場合は、追加で電子証明書の登録対応を行う必要はありません。

電子申告による確定申告の流れ

ここからは電子申告による確定申告から納税までの流れを見ていきましょう。

確定申告の期間

確定申告は1月1日~12月31日までの所得を申告する手続きで、申告期間は翌年の2月~3月中旬です。

2024年分の申告期間は、2025年2月17日から3月17日までとなっています。

ステップ1 提出データの作成

まず初めに、e-Tax経由で提出すべき提出データを作成します。

作成するデータは主に以下となります。

- 所得税申告書 … 複数の源泉徴収票がある、医療費控除や寄附控除などを適用する場合

- 青色申告決算書または収支内訳書 … 事業所得や不動産所得、業務にかかる所得のある場合

提出データを作成するために、本業の収入が分かる源泉徴収票のほか、副業の収入と経費の金額が分かる書類を用意しましょう。

準備しておく書類

- 給与収入の分かる源泉徴収票

- 副業収入がわかるもの、帳簿など

- 経費の領収書

- マイナンバーカード

- 金融機関の口座情報

- 保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証など

提出データは、以下のいずれかの方法で作成します。

申告書の作成方法

- 確定申告書等作成コーナー

- e-Taxソフト(ダウンロード版)

- 確定申告ソフト

各種ツールやソフトの手順に従い、提出データを作成していきます。

▼確定申告等作成コーナー

ステップ2 e-Taxでデータ送信・申告

提出データを作成したら、e-Taxから送信することで電子申告は完了します。

データは以下の方法で送信することが可能です。

作成データの提出方法

- e-Taxソフト(Web版)で電子申告

- e-Taxソフト(ダウンロード版)で電子申告

- スマホアプリで電子申告

データの送信時には、電子証明書を利用した電子署名が必要となります。

マイナンバーカードの電子証明書を利用する場合には、マイナンバーカードとICカードリーダライタもしくは読取りに対応したスマートフォンを準備しておきましょう。

近年はスマホアプリが対応となり、手軽に申告データの作成から送信までが可能になりました。

そのため、誰でも手軽に確定申告をすることができます。

ステップ3 所得税を納める

申告が終わったら、次は所得税を納めます。

支払方法は下記の中から選ぶことができます。

- 口座振替

- ダイレクト納税

- インターネットバンキング

- クレジットカード

- スマホアプリ

- コンビニ

- 金融機関窓口

口座振替は振替の手続きが必要になりますが、他の納付方法に比べると期日までに余裕があるというメリットがあります。

コンビニであれば24時間支払いができますし、スマホアプリであれば自宅からでも可能です。

クレジットカードは分割払いもできて便利ですが、支払い回数によっては決済手数料が必要になるため注意しましょう。

還付金を受け取る場合

確定申告は所得税を納めるための手続きですが、条件によっては税金が還付される場合があります。

源泉徴収などで納めていた税金が、本来納めるべき税金よりも多かった場合は還付されます。

例えば初めて住宅ローン控除を受ける場合などが該当し、確定申告すると給与から源泉徴収されていた税金が後日還付されるでしょう。

還付される場合でも、手続きは通常の確定申告と同じになります。

知っておきたい副業の節税方法

副業で節税ができる手段としては次のようなものがあります。

①経費計上をする

副業に必要な支出を経費として計上することで節税をすることができます。

副業をされている方は経費によって節税ができるため、経費について知識を深めておくことをおすすめします。

副業で経費にできるもの

①通信費

副業するために必要なスマートフォンでの電話料金やインターネット接続費などは経費として計上できる場合があります。

②交通費

副業先に通うための交通費は経費として計上できる場合があります。

例えば、電車やバスの運賃、ガソリン代、駐車料金などが該当します。

③事務用品費

副業するために使用した文房具等の事務用品の費用に関しては経費として計上できる場合があります。

④家賃・光熱費

副業を行う場所を自宅(作業場)としている場合、その作業場や事務所に相当する部分の家賃や光熱費の一部を経費にできる場合があります。

しかし、完全にプライベートな空間は経費にできません。

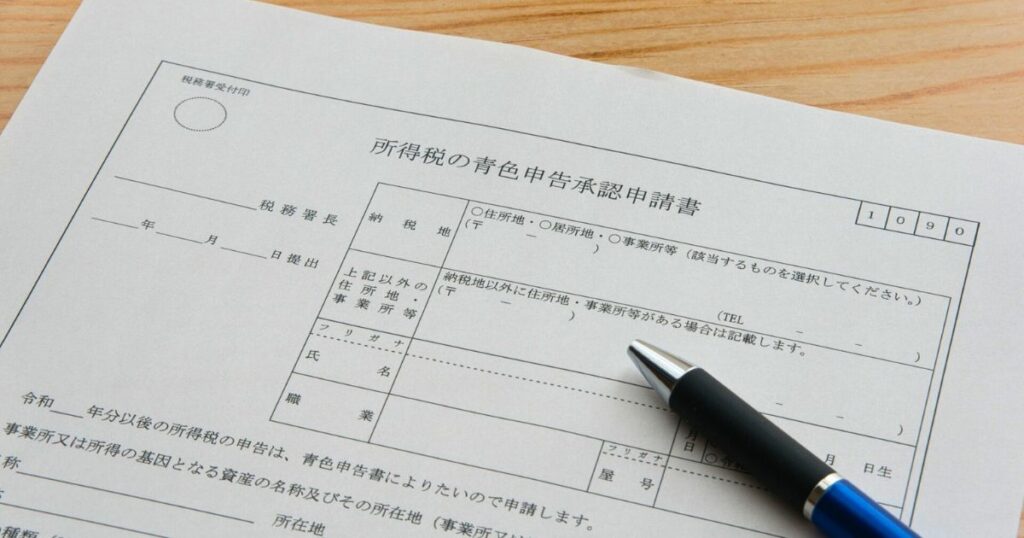

②青色申告を活用する

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告を選択することで最大で65万円の控除が受けられます。

そのため、青色申告を活用することで副業をしながら節税効果を期待できます。

青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出する必要があります。

また、それぞれに提出期限があるため注意が必要です。

開業届は事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出となっており、青色申告承認申請書は、原則として開業日から2ヶ月以内に提出することなっています。

③赤字は繰越控除や損益通算が可能

最大で3年間、今年の赤字を翌年以降の所得から差し引ける制度があります。

この制度は純損失の繰越控除といい、青色申告であれば今年の赤字を翌年の黒字から差し引き、翌年度の税金を安くすることができるというメリットがあります。

また、副業で得た所得が事業所得として扱われ赤字になると、損益通算によって本業の所得と副業の赤字分を相殺することができます。

そうすることで、本業の給与所得が減少し給与所得に対する所得税などが減額され還付を受けることができるという形です。

しかし、副業での収入が雑所得に分類されてしまう場合、損益通算を行うことができないため注意が必要です。

④少額減価償却資産の特例を利用

少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている個人事業主や中小企業が使える制度です。

通常は10万円以上のものを購入すると、固定資産として耐用年数に応じて減価償却しなくてはなりません。

そのため、例えば20万円の固定資産を5年の耐用年数で定額法で減価償却をすると、経費にできるのは1年間で4万円となります。

一方、少額減価償却資産の特例を利用すれば、その固定資産を購入した年度に20万円全額を経費に計上できます。

つまり、少額減価償却資産の特例を使うことで早いうちに経費にでき、節税になるというわけです。

なお、少額減価償却資産の特例を利用するために事前の申請などは必要はありません。

確定申告や納税は期日までに

期日までに確定申告をしなかった場合、無申告加算税が加算されます。

無申告加算税は本来納付すべき税額の15%(納税額が50万円を超える場合は20%)と定められています。

また期日までに納税しなかった場合は、更に延滞税も課税されます。

所得税の場合は納付期限の翌日から、実際に納付した日までの利息に相当する金額が課税されます。

延滞税は納付が遅れた場合のほか、修正申告で追加納税が発生した場合や、更正または決定の処分で納付する場合にも課税されます。

さらに、青色申告で最大65万円の控除を利用していた場合、期日に遅れると最大額の控除が受けられません。

青色申告を予定している場合は特に注意が必要です。

このようにさまざまなペナルティがあるため、期日までに納付するように気をつけましょう。

まとめ

今回は、いまさら聞けない電子申告e-Taxの流れと副業の節税方法についてご紹介しました。

- e-Taxはパソコンのほか、スマートアプリからも申告可能

- 利用には事前の準備が必要となる

- 申告、納税は期日までに行わないと加算税や延滞税がかかる