近年、テレワークや場所に捉われない多拠点生活、ミニマルなライフスタイルなど生活が多様化してきました。

「趣味を思いっきり楽しみたい」

「週末は静かな場所で過ごしたい」

そこでおすすめしたいのが、今話題の「タイニーハウス」をセカンドハウスにするということです。

アメリカが発祥の地とされているタイニーハウス。

今回はタイニーハウスの種類や、価格別おすすめタイニーハウスについてご紹介します。

タイニーハウスとは?

タイニーハウスとは、直訳すると「tiny(とても小さい)」、「house(家)」となります。

明確に何㎡であればタイニーハウスという定義はありませんが、日本では10~20㎡くらいの広さをタイニーハウスと呼んでいる場合が多いようです。

10㎡は約4.5畳のワンルーム、20㎡は6畳のワンルーム(どちらもユニットバス付)相当になります。

総務省統計局の2018年土地統計調査によると、日本の戸建ての平均的な広さは92.06㎡となっているため、比較するとかなり小さいことがわかります。

そのため、ファミリーで快適に滞在する別荘というよりは、1~2人で利用するコテージや小屋に近い形になります。

国内外で注目を集めている理由

タイニーハウスの発祥はアメリカと言われています。

アメリカでは古くからトレーラーハウスやキャンピングカーで生活をする人は珍しくなく、タイニーハウスの認知度がもともと高かったのですが、リーマンショック以降に「大きな家」ではなく「小さな家」に住むという選択をする人が増えたことで一気に広まりました。

その背景には、サブプライムローン問題で家を失った人や、それに影響を受けた人々が「本当に大切なもの」だけをもつミニマルな暮らしを求めたためと考えられています。

また、ハリケーンによる大規模な自然災害も家について考えるきっかけとなり本当に必要な物だけを持ち、シンプルに暮らすという考え方が少しずつ浸透していきました。

日本でタイニーハウスが注目されるようになったのは、ここ10年ほどと言われ、特にコロナ禍以降に注目を集めていると言われています。

日本でも地震などの災害、そしてコロナ禍によるワークスタイルの変化によって暮らし方が多様化しました。

地方移住や二拠点生活をしたい人や、テレワーク用の仕事部屋や趣味の部屋を持ちたいなど、幅広いニーズでタイニーハウスが注目を集めています。

タイニーハウスの種類

ここではタイニーハウスの種類についていくつかご紹介します。

①プレハブ住宅

プレハブ住宅とは以下のように定義されています。

プレハブとはプレファブリケーション(Pre-fabrication)の略称で、現場で組み上げる前にあらかじめ部材の加工・組立をしておくことを意味しています。

一般社団法人プレハブ建築協会

可能な限り工場で生産、加工、組み立てを行うため、現地での組み立ては最短1日で終わるものもあます。

メリットとしては、工場で生産・加工しているため品質が安定しており、組み立ても熟練の職人を必要としないことから価格を抑えることができます。

デメリットとしては、標準化・規格化された部材をベースにデザインされることになるため、デザインの自由度は低くなります。

また、耐久性・耐火性の面では木造よりも低いとされています。

②スモールハウス

スモールハウスは特定の工法を指すものではなく、タイニーハウス専門の住宅メーカーやタイニーハウスのシリーズとしての建物を呼ぶ場合に使用していることが多いです。

また、「タイニーハウス=スモールハウス」という意味で使われることも多く、どちらも1~2人暮らしや趣味部屋としての用途を想定しているのが一般的です。

メリットとしてはデザインの自由度が高く、セルフビルド用のキットも販売されているため、自身で家を建てることもできます。

デメリットとしては、自由度が高い分、使う目的を明確にしないと使いづらい単なる小屋になってしまう点です。

③コンテナハウス

コンテナハウスは貨物コンテナを使ったタイニーハウスのことです。

市場に流通しているコンテナをそのまま住宅にできる上、コンテナの独特な風合いも人気の一つでです。

メリットとしては、建築用コンテナの再利用であれば、100万円未満で購入でき価格を抑えることができる点です。

しかし、日本の場合、地震が多く厳格な建築基準法があるため、通常流通しているコンテナは住宅用の規格を満たさないものがほとんどです。

そのため、日本では専用のコンテナで作られた「コンテナハウス」が販売されています。

日本では建築用コンテナとなるため、先ほどメリットとして挙げた費用が抑えられるという点は必ずしも当てはまらないところが注意です。

また、建物構造上は「重量鉄骨造」となるため、固定資産税がかかる点も注意が必要です。

④トレーラーハウス

トレーラーハウスとは「移動可能な家」という意味合いを持つ、あくまでも車両(「被けん引自動車」)を指します。

タイニーハウスの中では、最も歴史が古いのがトレーラーハウスと言われています。

似たような形状としてキャンピングカーがありますが、違いはエンジンがついていて自動車として自走可能かどうかです。

キャンピングカーは自走が可能であり、トレーラーハウスはタイヤがついていますがエンジンがなくけん引されることで移動が可能となっています。

トレーラーハウスは車両にあたるため固定資産税はなく、住宅建設に必要な建築確認や基礎工事が不要というメリットがあります。

しかし、車両か否かの判断はトレーラーハウスの構造や各自治体の判断によるため、車両として認められない場合には固定資産税が発生する場合もあるため注意が必要です。

タイニーハウスのメリット

スペースが限られたタイニーハウスのメリットはどんなところでしょうか。

ここではタイニーハウスのメリットをご紹介します。

メリット1 費用を抑えることができる

1つ目は、住宅取得にかかる初期費用が抑えられることです。

タイニーハウスは㎡数が少ないため、一般的な広さの戸建てに比べ建築や取得価格が抑えられるでしょう。

またスペースが限られていることで、多くの家具や家電を置くことができないため支出が抑えられるというメリットもあります。

ランニングコストの面では、ペースが最小限なことから冷暖房などの効率がよく、多くの照明も必要としないため、光熱費を抑えることができます。

更に固定資産税のかからない種類のタイニーハウスであれば費用の節約ができます。

メリット2 セルフビルドできる

タイニーハウスはそのコンパクトさからセルフビルドしたい人が始めるにはちょうどよいサイズと言えます。

タイニーハウスを扱っているメーカーの中には、セルフビルド用に小屋キットとして販売しているところもあります。

また、YouTubeなどでもセルフビルド用の動画が挙がっていることで、初心者でも取りかかりやすい環境になったと言えるでしょう。

メリット3 建物によっては移動可能

3つ目は、建物によって移動することができる点です。

住宅は本来その場から動かせませんが、タイニーハウスのなかでも、コンテナハウスやトレーラーハウスは移動することができます。

旅をするように色んな町で生活をしたい人や、仕事の都合による転勤など、その時の環境や状況に合わせて住まいを変えることが可能となります。

メリット4 災害時の避難拠点として

現在、アメリカだけでなく日本でも災害時の避難先としてのセカンドハウスが注目を集め始めています。

もちろん避難先としての目的だけでタイニーハウスを購入する人は少ないと思いますが、セカンドハウスとしての目的があった上で、避難先としての利用もできると考えると精神的にも安心でしょう。

タイニーハウスのデメリット

つづいてタイニーハウスのデメリットについてもご紹介します。

デメリット1 物が多い人には向かない

タイニーハウスのデメリットで多く聞かれるのが「収納が少ない」という点です。

スペースが限られたタイニーハウスはシンプルな暮らしに向いているため、物を多く置きたい人や道具の多い趣味の部屋には向かないでしょう。

また、間取りによってはベッドを置くことも難しいため、折り畳みベッドやロフトベッドなど置く家具への工夫も必要となるでしょう。

デメリット2 家族の変化に対応しづらい

10㎡のタイニーハウスの場合、大人2人に小さな子供1人くらいであれば大丈夫ですが、子供が増えた場合や成長して大きくなった時には狭いと感じるでしょう。

このようにタイニーハウスには、家族構成や成長による変化に対応しづらいという点があります。

しかし、敷地にスペースがある場合はセルフビルドの小屋を建ててスペースを増やすという方法も良いかもしれません。

デメリット3 人を招くのに向いていない

中には友人や親族を招いて庭でバーベキューをしたいという人もいるかもしれませんが、タイニーハウスではスペースが限られているため、宿泊するための部屋が確保できないということが多いでしょう。

タイニーハウスの住宅ローン控除、固定資産税は?

タイニーハウスは住宅ローンや固定資産税はどうなるか気になる方もいるかと思います。

ここでは住宅ローンの対象になるのか、固定資産税はかかるのかをご説明します。

住宅ローン・住宅ローン控除

住宅ローンの条件には、各金融機関で何㎡以上という規定があります。

金融機関によりますが、通常は40㎡~50㎡以上が多いです。

また住宅ローン控除も、対象となる住宅の床面積が決まっています。

原則として床面積40㎡以上が対象となっており、一般的なタイニーハウスが10~20㎡を指しているため。住宅ローン、住宅ローン控除共に適用されないと言えるでしょう。

固定資産税

トレーラーハウスのように車両扱いとなる場合は固定資産税はかかりませんが、建物を固定する基礎がある場合には固定資産税がかかる可能性が高くなります。

しかし、ブロックなど簡易な物に設置している場合は構築物と判断され、固定資産税がかからないケースがあります。

ただし、耐久性や自然災害への安全性には難があるため注意が必要です。

建築確認申請は必要?

建築確認とは、家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか確認をすることです。

都市計画区域外の場合、500㎡以下の建築に関しては建築確認は不要としています。

しかし、都市計画区域内は10㎡以内であっても建築確認が必要となるケースが多く、建設予定地の要件を確認する必要があります。

【価格帯別】おすすめタイニーハウス

タイニーハウスの相場は、基礎付きの小屋タイプ10㎡前後で水まわり設備のないものは100万~300万円、水まわりの設備や断熱性能のあるものになると500万円~が一般的です。

ここでは、価格別おすすめのタイニーハウスをご紹介します。

※水回り設備は標準搭載していないものが多いため、必ずご確認をお願いします。

①100万円以下

mocoYA(97.8万円~)

10㎡以下の小屋を展開する「モコヤ」。

100万円以下という金額、建築は3日~という驚きの設定です。

趣味部屋や、1部屋追加といったニーズ向きです。

②300万円以下

イマーゴ(150万円~)

ログハウスで人気のBESSが手掛ける10㎡のタイニーハウスの専門サイト。

トレーラーハウスの「走るログ小屋」や、セルフビルド用の「建てるログ小屋」などを展開しています。

セルフビルド用の動画マニュアルも用意されているため、ログハウス作りをしたい人におすすめです。

③300万円以上

無印良品の小屋(300万円~)

株式会社良品計画が展開する「無印良品の小屋」は、群馬県嬬恋村にある無印良品カンパーニャ嬬恋キャンプ場で体験もできるため人気です。

小屋のサイズは屋内9.1㎡、縁側3.1㎡(木造軸組工法)、価格は、材料費施工費込みで300万円〜となっています。

https://www.muji.com/jp/mujihut

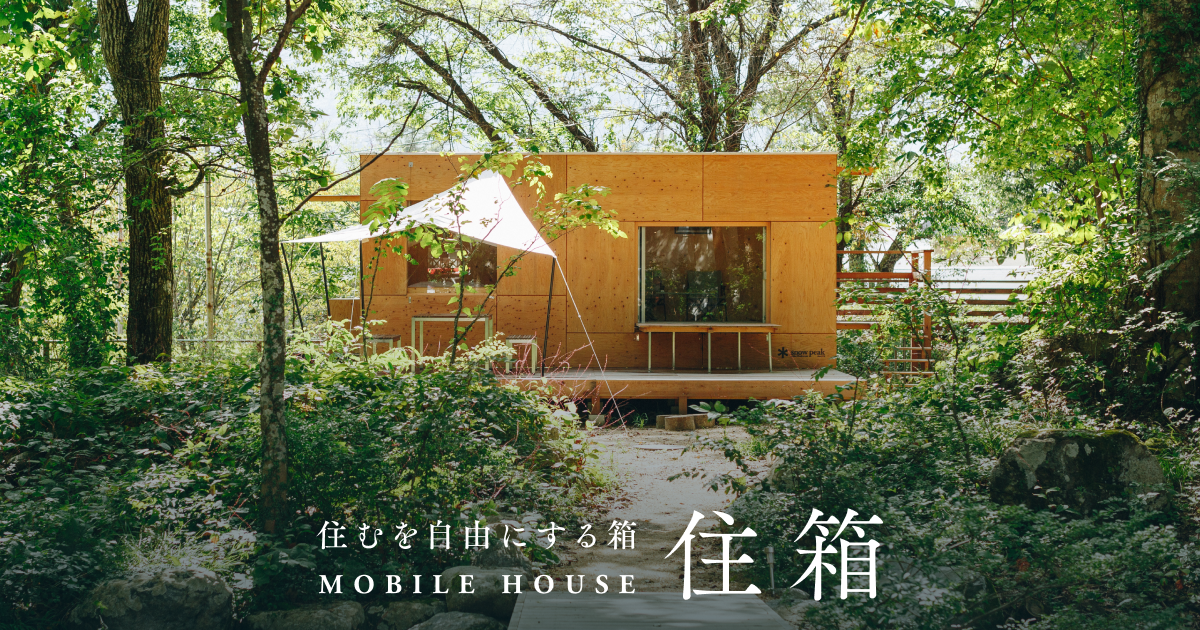

④500万円以上

住箱(ジュウバコ)(600万円~)

アウトドア用品メーカーの「スノーピーク」が手掛けるMobileHouse「住箱」は、珍しい木造のトレーラーハウスです。

室内の広さは11㎡となっており、ハウスのパネルが外に飛び出すことでテーブルや台になり、屋外との一体感を感じさせる作りとなっています。

まとめ

今回はタイニーハウスの種類や、そのメリットデメリットと価格についてご紹介しました。

- タイニーハウスとは10~20㎡程度は「小さな家」のこと

- ミニマルな暮らし方や趣味の部屋として人気がある

- 建物価格は10㎡前後で100万円~300万円台が多い

都心から1時間の小屋暮らし

ずっと探していた自分だけの秘密基地

やまのいえ-ちちぶ遊び小屋販売