様々な業界で「サブスクリプション」というサービス形態が増えてきています。

代表的なものでは音楽・テレビのストリーミングや、洋服・家電などがあります。

そして、最近では「別荘サブスク」が出始め、注目を集めています。

これから二拠点生活を始めたいと思っている人にはセカンドハウスの購入・賃貸の他に、新たな選択肢として「サブスク」が加わることになります。

「どっちがお得なの?」

と気になる方もいるかと思いますので、今回は、セカンドハウスを購入、またはサブスクした場合のメリットと費用の比較をご紹介します。

別荘とセカンドハウスの違い

「セカンドハウスと別荘って同じじゃないの?」という方も多いかもしれません。

しかし、セカンドハウスと別荘は別物です。

セカンドハウスは、「週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、かつ毎月1日以上居住の用に供するもの」と定められています。

長期休暇などの際に滞在するのではなく、最低でも月1日以上、日常的に利用する住まいを指します。

そのため、セカンドハウスは居住用財産として認められることで、税制上の軽減措置を受けることが可能です。

一方で別荘は、避暑などの目的で短期的に過ごす「非日常的な贅沢品」とされています。

余暇を過ごすイメージの強い別荘では、保養のための贅沢品のため、税制優遇等の措置もありません。

今回は、税制優遇のあるセカンドハウスの購入と、別荘サブスクを比較していきます。

二拠点生活者はどうしてる?住まいの実態

二拠点生活で最も気になるのはコストでしょう。

家賃や家の維持費が2ヵ所でかかりますし、交通費もかかります。

国土交通省の調査によると、二拠点生活を実施している人の必要資金は52.3%が300万円程度以下と回答しています。

必要資金が100万円程度以下という回答も36.2%います。

二拠点生活をしている人の3人に1人は資金100万円程度以下でスタートさせているということになります。

住宅費に限ってみてみると、50.9%の人が300万円程度以下で準備をしています。

そのうち、住宅費用が100万円程度以下の割合は全体の35.7%です。

また、二拠点・複数拠点生活の実施者の住まいで最も多いのは、「持ち家」となっており70%を超えています。

今後、二拠点生活に興味があるという意向者でも、住まいは「持ち家」を希望している人が半数を超えており、「自分で所有したい」という人が多いことがわかります。

しかし、昨今では30~40代の二拠点生活者も増えており、若年層ほど購入より借りることを選ぶ傾向があるようです。

資金の面や、ライフステージが変わりやすいといった事情が垣間見れます。

別荘サブスクとは

サブスクは、「サブスクリプション」の略語であり、特定の商品やサービスを定期的な支払いによって利用する仕組みのことを言います。

利用者は毎月、または年単位など、一定の間隔で料金を支払い、その代わりに提供されるサービスやコンテンツを利用することができます。

そして現在では「別荘サブスク」というものもあります。

別荘といえば購入費が高額、維持管理が大変で、高所得者層の贅沢品というイメージがありました。

貸別荘も存在しますが、個別に所有する別荘を一時的に貸し出す形がほとんどでした。

しかし近年は、全国の提携している別荘や宿泊施設、空き家を色々な選択肢から選んで利用できるサブスクのサービスが生まれています。

個人で別荘を所有するのにはさまざまな負担や手間がかかりますが、サブスクを利用することでそれらの負担を軽減しつつ、別荘ならではのゆったりした滞在を愉しむことができます。

賃貸とは違う?

サービス提供会社によって違いはありますが、賃貸で借りる別荘との違いとしては以下の通りです。

- 都度、複数の場所を選ぶことができる

- 月額固定料金で利用ができる

- 賃貸よりも初期費用が安価

- 光熱費やWi-Fi料金も含まれている

賃貸では、都度物件ごとに契約を結び、別の場所へ移動するとなると解約手続きや次の場所の契約手続きが発生してしまいます。

また、その都度、初期費用がかかってくる場合がほとんどです。

年間を通して、短期滞在で複数の場所を利用したい場合、購入や賃貸よりも別荘サブスクサービスが適しているということになります。

どっちがいい?購入 or サブスク

セカンドハウスの購入とサブスクのどちらが良いかは、利用目的、期間、予算によって違います。

ここでは、購入のメリットとサブスクのメリットをご紹介しますので、ご自身の利用目的によって検討してみてください。

購入した場合のメリット

①資産になる

サブスクでは、毎月固定の利用料を支払うことが必要ですが、これはあくまで消費支出に過ぎません。

一方で、セカンドハウスを購入すると、その物件が資産として保持され続けるというメリットがあります。

さらに、資産となる住宅は多様な方法で活用が可能で、例えば金融機関からの融資時に担保として利用することができます。

更に、ローン支払い期間はサブスク同様に月々の住宅費用が発生しますが、ローン完済後は固定資産税などの維持費のみとなるため、取得費用によってはサブスクより出費を抑えることも可能です。

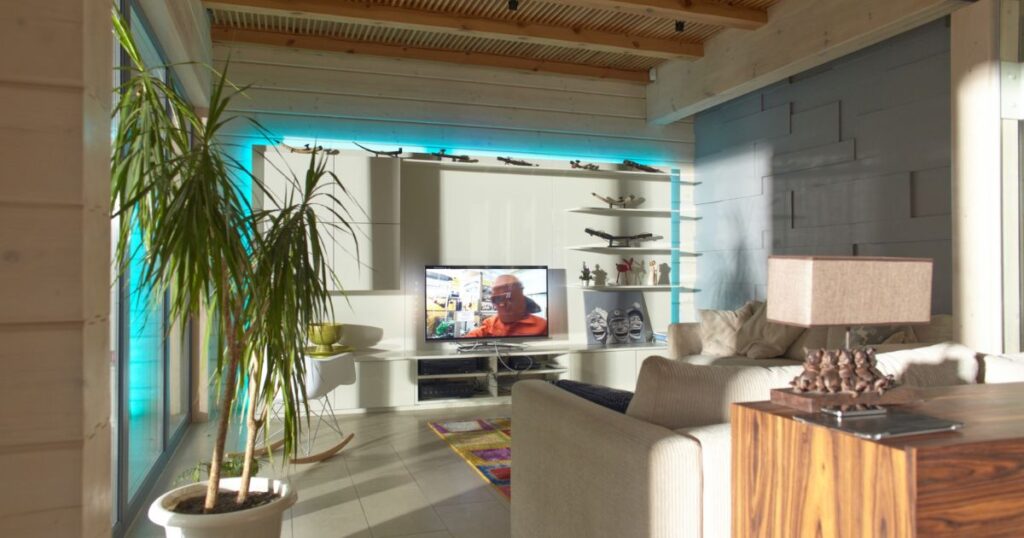

②好みのインテリアやリフォームが可能

サブスクの場合は、他の利用者もいるため、好みのインテリアを楽しんだり、リフォームは出来ません。

また、ペットを同伴できない施設も多くあります。

それに対してセカンドハウスを購入すると、自分好みのインテリアを楽しんだり、リフォームすることができます。

「空間を広げる」や「趣味の部屋を作成する」といった願望を実現しやすくなるでしょう。

こうした自由度があるおかげで、理想の生活スタイルを追求しやすくなり、快適な二拠点生活を手に入れることができます。

③税制優遇が受けられる

セカンドハウスとして認定される住宅を所有すると、税金に関するいくつかの優遇措置が受けられることがあります。

例えば、固定資産税や都市計画税、不動産取得税の減額が挙げられます。

このような税制上の優遇措置により、経済的な負担が軽減されます。

④移動時の準備・片付けが少ない

自身で所有している場合、サブスクと違い持ち物の準備や片付けが楽になります。

特にサーフボードや趣味の物など、大きくてかさばるものを置いておけるので移動の都度持ち運ぶ必要がありません。

また、移動による破損リスクも軽減できます。

⑤いつでも好きな時に訪れることができる

セカンドハウスを購入すると、自身の都合に合わせて訪れることができます。

サブスクでは、ホテルなどの宿泊施設同様に事前予約が必要となり、長期連休などのハイシーズンは人気の施設では予約が取れないということも多々あります。

それに比べて、自身の所有であるセカンドハウスの場合は予約する必要や、チェックイン・チェックアウトの時間を気にすることなく滞在が可能になります。

サブスクの場合のメリット

①初期費用が抑えられる

「手持ち資金は少ないけれど、地方で二拠点生活をしたい」という方にはサブスクがおすすめです。

セカンドハウスを購入する場合、初期費用として土地・建物の取得に諸経費が必要になってくるため、ある程度の資金を用意しておく必要があります。

しかし、サブスクであれば、購入のような契約に関する諸経費や頭金などの必要がありません。

そのため、まとまったお金がなくても二拠点生活が始められるというメリットがあります。

②色々な場所を選択できる

決まった所でなく、色々な場所を選んで滞在できるのがサブスク最大のメリットです。

サブスクであれば固定の利用料金を支払うことで、その企業が管理する全国の物件に自由に引っ越す事ができます。

また、料金の中に電気・ガス代やインターネットなどの費用が含まれていることがほとんどで、手続きもインターネットで完結するものが多いため、いつでもどこでも気軽に住まいを変えることが可能です。

もし環境が合わなかったという場合でも、購入と違い別の場所に移動ができます。

③ライフステージの変化に対応できる

家族のライフステージによって、必要な広さや設備は変わってきます。

サブスクであればコンパクトな1人用から、戸建てタイプのファミリー向けまで幅広く揃っており、またシェアタイプであれば他の利用者とのコミュニケーションを図ることも可能です。

利用人数や利用目的によって都度変えられるという点でもサブスクを利用するメリットとなります。

④掃除・メンテナンスなどが不要

自己所有であれば発生する毎回の清掃や周辺の草刈り・故障箇所の修理といった手間がかからないのもサブスクのメリットの一つです。

所有している場合は、どうしても滞在のたびに掃除が必要となってきます。

家や庭が広いと1日中、掃除や草むしりをしていた、ということも。

サブスクであればそういった手間もなく、滞在時間をめいいっぱいレジャーやリフレッシュに使うことができます。

⑤契約手続きが簡単

サブスクは契約手続きが簡単な点も、大きなメリットです。

一般的な物件売買契約は必要な書類の準備や登記など、慣れない手続きが多いものです。

また、セカンドハウスローンを使う場合は、審査が住宅ローンよりも厳しくなるという点もあります。

しかし、サブスク別荘なら運営会社によっては、スマホひとつで登録から予約・決済まで完結できます。

シンプルな料金プラン設定が多く、支払い金額も分かりやすいため、あれこれ準備したり計算したりするのは苦手という方にはおすすめです。

購入にかかる主な費用

セカンドハウスの購入時にかかる諸経費は、中古物件で不動産費用の約7~10%と言われています。

また、新築物件でも約5%かかってきます。

ここでは、別荘・セカンドハウスを購入した場合にかかる主な費用を、初期費用と維持費にわけてご紹介します。

購入の初期費用

①土地建物代金

当然ですが、建物・土地の購入費用がかかります。

ローンを利用する場合は、頭金のみとなります。

②印紙税

売買契約書やローン契約書を締結時に書面に貼付する必要があります。

書面の金額によって納める税額が変わります。

③仲介手数料

中古物件など不動産会社を介して物件を購入するときに、仲介手数料がかかります。

手数料は金額によって上限が設けられていますが、計算式が複雑なため簡易的な計算式があります。

2024年7月改正により、売買金額が800万円超の場合は、物件価格の3%+6万円というものです。

ただし、新築物件で、且つ売主物件の場合は基本的に仲介手数料はかかりません。

④登記費用

不動産の所有権の登記には、登録免許税と司法書士に依頼する報酬がかかります。

⑤ローンの事務手数料や保証料、保険料など

ローンを利用する場合は、上記諸費用がかかります。

⑥不動産取得税

不動産取得税は、売買や贈与、新築・増築などで発生します。

固定資産税や土地計画税のように毎年課税されるものではなく、取得後半年から1年半の間に都道府県から課税される地方税です。

購入した場合の維持費

①固定資産税

固定資産税は土地・家屋や償却資産にかかる地方税で、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

固定資産税の計算方法は以下のとおりです。

固定資産税=課税標準 × 1.4%(標準税率)

土地の課税標準額は売買実例価格などを基に算出されますが、宅地については地価公示価格などの7割が目安です。

②火災保険料

ローンを利用する場合は、金融機関で加入を義務づけていることがほとんどです。

ローンを利用しない場合は任意となりますが、火災や災害に備えて加入した方が良いでしょう。

③管理費

物件や区画によって異なりますが、マンションや別荘管理区画の管理費がかかる場合があります。

マンションの場合は、月額の修繕積立金もかかってくることがあります。

④住民税

自宅と同様に、セカンドハウスにも個人住民税が発生します。

個人住民税は、消防・救急・福祉など地域のインフラを利用するための費用ということになります。

この場合の住民税は、住民票を置いているところとは別に均等割のみの負担となります。

均等割の負担額は全国一律で市町村民税3,500円と道府県民税1,500円を合わせた5,000円です。

⑤光熱費

電気、ガス、水道などの光熱費は、賃貸住宅に住む際に支払う必要がある追加費用です。これらの費用は通常、賃料に含まれていないので、入居者が直接支払うことになります。

購入の費用例

中古戸建て物件800万円をセカンドハウスローン(20年)で購入

- 初期費用:約232万円(頭金160万円用意)

- 維持費 :約51万円/年+光熱費

サブスクにかかる主な費用

セカンドハウスのサブスクにかかる初期費用は、購入に比べてかなり抑えることが可能です。

しかし、月々の固定料金によっては、長い目で見た場合に購入した方が安いこともあります。

ここでは、セカンドハウスをサブスクで利用した場合の、初期費用と維持費をご紹介します。

サブスクの初期費用

ほとんどの別荘・セカンドハウスのサブスクサービスは、入会料などの初期費用は無料となっています。

したがって、購入する場合と違って「初期費用はかからない」ということになります。

サブスクでの維持費

①プラン毎の月額利用料

別荘サブスクを利用するための月額利用料金がかかります。

料金はプラン(滞在日数・個室/ドミトリー等)によって変わります。

また、中には一律固定金額にしているサービスもあります。

②清掃費や追加オプション料金

サービスによっては、月額利用料金の他に清掃費や、土日利用の追加料金が発生することがあります。

また、月の宿泊数に上限がある場合に、追加料金を支払って宿泊日を追加できるという仕組みのプランもあります。

サブスクの費用例

月額料金55,000円プラン・家族4人で毎週末訪れた場合

- 初期費用:0円

- 維持費 :年間120万円(月約10万円(土日追加料金・清掃費))

まとめ

今回は、セカンドハウスを購入、またはサブスクした場合のメリットと費用の比較をご紹介しました。

- セカンドハウスの選択肢は購入、賃貸の他にサブスクという選択肢

- 購入は好きな時に利用でき、サブスクは初期費用を抑えられる

- 予算・利用用途に応じて、購入かサブスクを検討しよう

都心から1時間の小屋暮らし

ずっと探していた自分だけの秘密基地

やまのいえ-ちちぶ遊び小屋販売